下肢閉塞性動脈硬化症について

●下肢閉塞性動脈硬化症とは

下肢閉塞性動脈硬化症とは、下肢に流れる動脈が狭窄や閉塞を起こすことによって血流障害をきたし、冷感や痛みといった症状を引き起こす病気です。重症化した場合には壊死をきたす場合もあります。下肢動脈が狭窄する現象(いわゆる動脈硬化)は、喫煙・糖尿病・脂質異常症などの因子が関与していると言われています。

●どんな症状が出るのか?

-

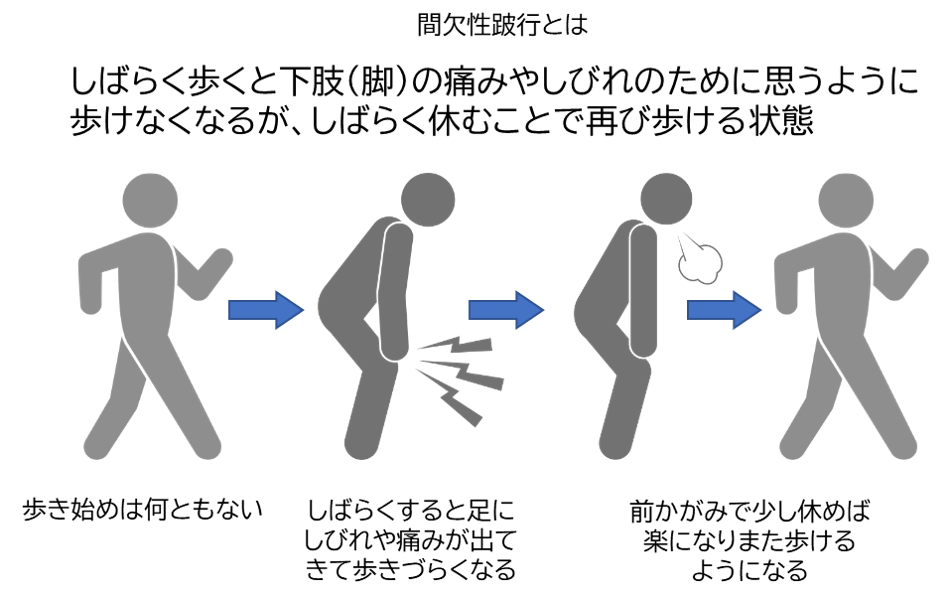

初期症状としては、足先の冷感や、間欠性跛行(歩くと足が疲れる、痛くなる)といった症状が出てくることがあります。間欠性跛行はこの病気の入口にあたる症状です。安静にしていれば症状はないのですが、しばらく歩くと足の疲労や痛みが出現して歩けなくなってしまい、しばらく休むと楽になってまた歩くことができる状態です。さらに病気が進行すると、安静にしていても痛みが治まらない、傷ができていつまでも治らないといった症状が出現します。

●診断のための検査は?

主に外来で行える検査として、ABI検査、超音波検査、CT検査などがあります。また、入院して行う検査としてはカテーテル検査があります。ABI検査とは足首と上腕の血圧の比率をとる検査のことで、動脈の狭窄・閉塞の指標となる検査です。ABIの数値が低い患者さんは、下肢閉塞性動脈硬化症の可能性が高くなります。超音波検査やCT検査では、血管のどの部位が狭窄・閉塞しているかが鮮明となります。外来でこれらの検査を組み合わせて下肢閉塞性動脈硬化症であるかを判断していきます。これらの検査で診断が難しい場合や、どのように治療するかを判断するために、入院でカテーテル検査を行うことがあります。カテーテル検査とは、手首の血管や足の付け根の血管からカテーテルという名前の「くだ」を挿入して、評価したい血管に選択的に造影剤を注入することによって、血管の形状・狭窄や閉塞の評価・血流障害の有無を判断することが可能です。

●治療方法は?

治療方法は、カテーテル治療や外科手術といった血行再建治療、血液透析を行うLDLアフェレーシス、創傷処置などの治療選択肢があります。

- カテーテル治療

血管の内側から風船で血管を広げる、ステントという名の人工血管を内側から植え付ける、といった治療のことです。カテーテル治療の利点は、全身麻酔ではなく局所麻酔で可能な治療であり、患者さんの負担やリスクが少ないことです。

- 外科手術治療

カテーテル治療では改善が乏しい可能性がある血管に対しては、外科手術治療が選択されます。狭窄・閉塞している血管の前後を人工血管でつなぎ合わせるバイパス手術や、血管の内側に張り付いた油の塊であるプラークを除去する内膜摘除治療です。

- LDLアフェレーシス治療

糖尿病の患者さんや維持透析中の患者さんなど、足の先の末端に至る毛細血管にも動脈硬化が及んでいる患者さんへの治療方法です。透析治療の一種で、患者さんの血液を体外へ引き出しLDLコレステロールやフィブリノゲンといった毛細血管の血流が停滞する原因の粒子を吸着・除去することによって、血流を改善し傷の治りを早くできる可能性がある治療です。

- 創傷処置

足の先にできた傷や壊疽がある場合には血流障害を改善するのみでは不十分であり、傷口の処置が必要となります。

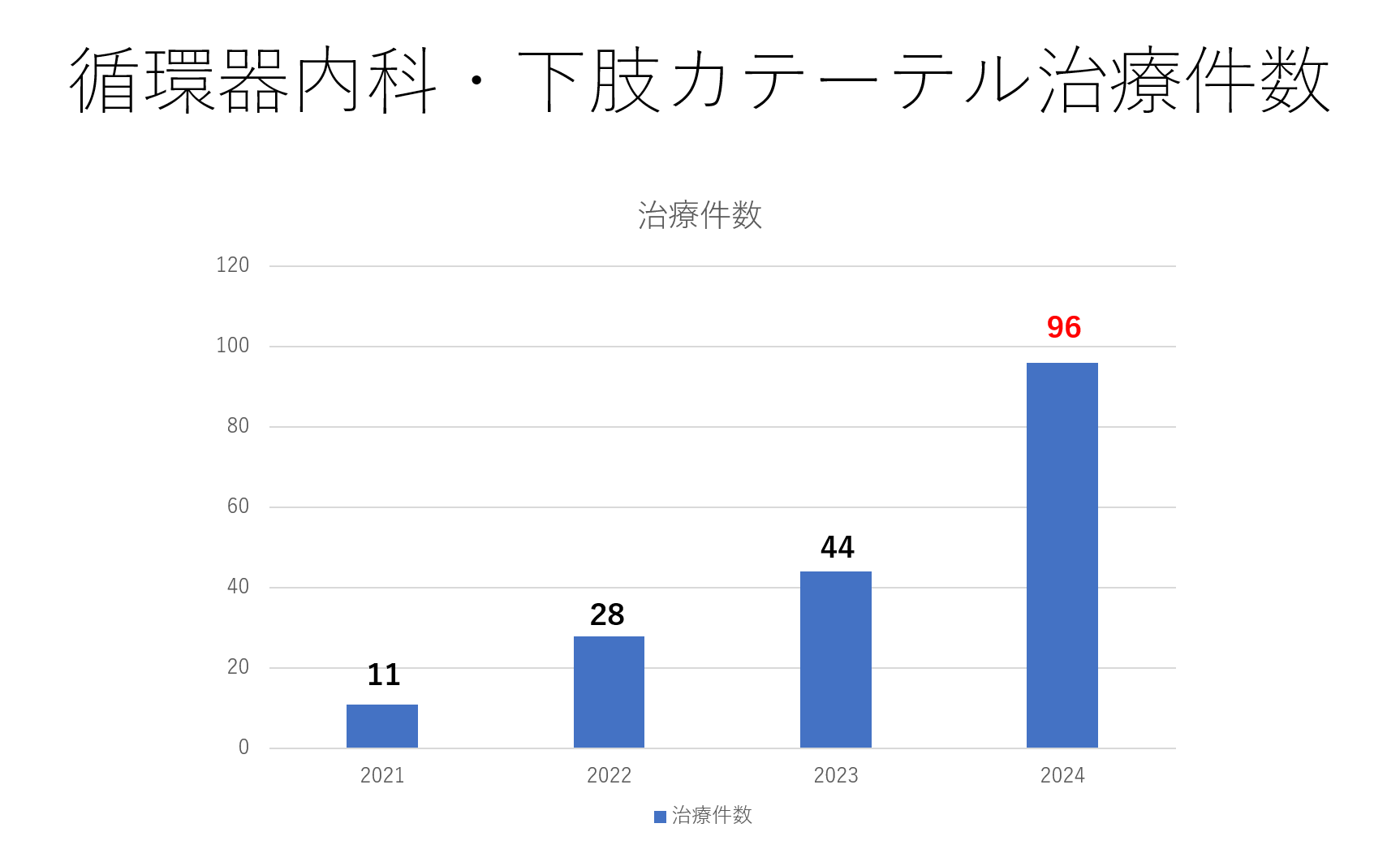

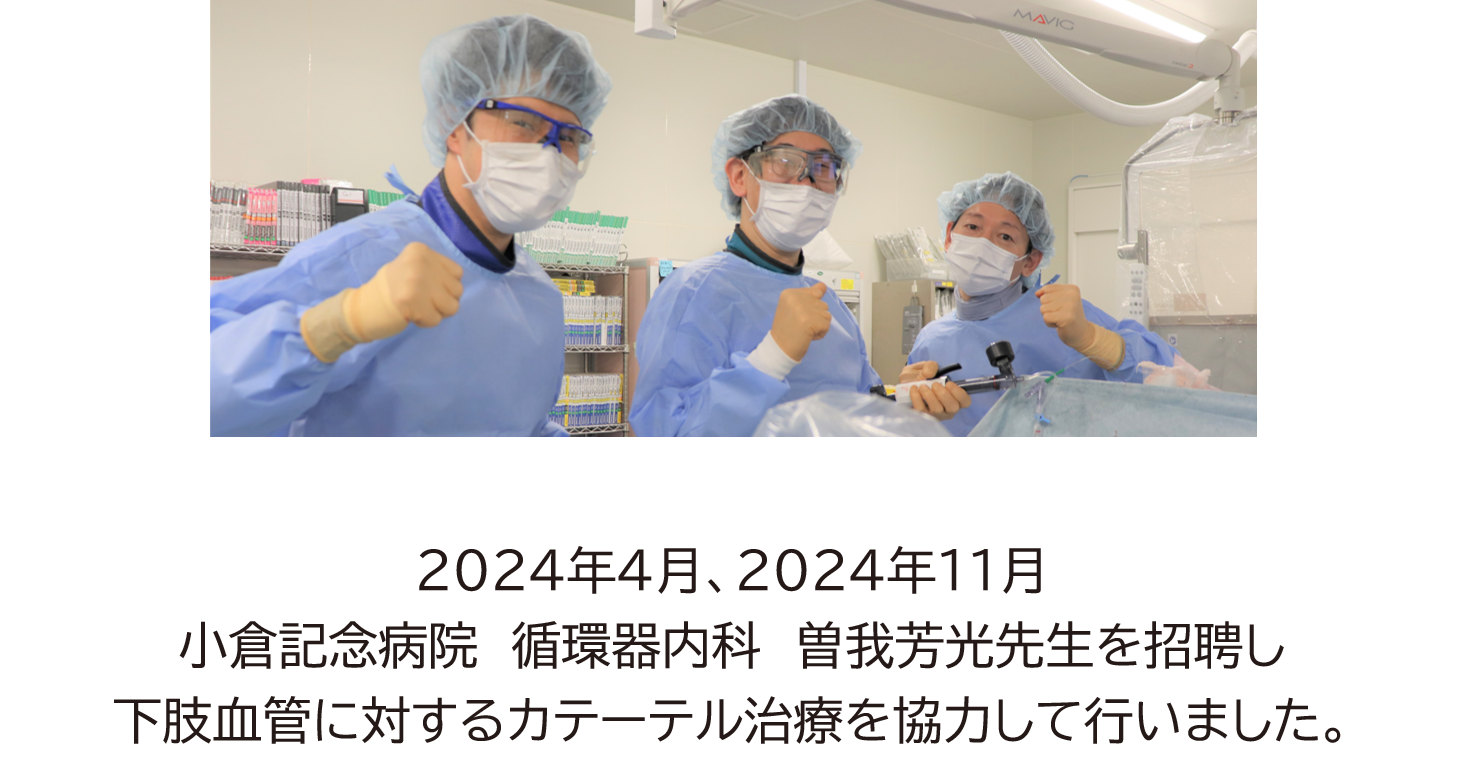

●当院循環器内科では

受診について

当院は、地域医療支援病院として、地域の医療機関と日ごろから連携体制を構築しています。診療において紹介患者さんを優先させていただいております。患者さんにおかれましては、この趣旨にご理解いただき、当院を受診される際には、かかりつけ医や他医療機関などからの紹介状をお持ちいただけるようお願い申し上げます。

診療科・部門のご案内

- 臨床研修医募集について(medical_personnel/crr.html)

臨床研修医募集

-

看護師・助産師募集

-

求人情報